《全文》

「特定外来生物拡大防止講習会の開催-ナガエツルノゲイトウ・クビアカツヤカミキリの根絶に向けて第2弾-」です。

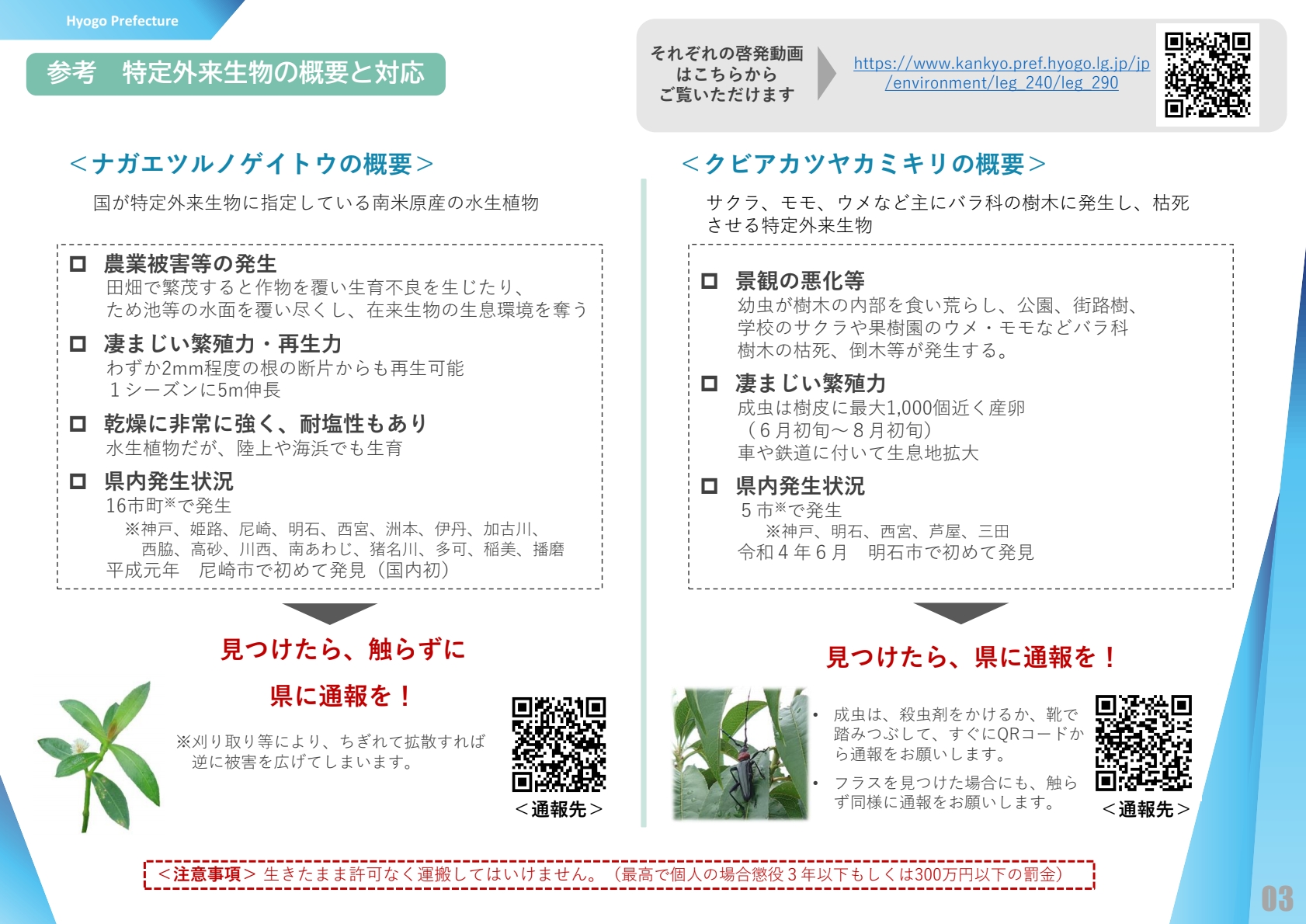

何度かお伝えさせていただいておりますけれども、ナガエツルノゲイトウとクビアカツヤカミキリの根絶に向けた、いわゆる講習会を住民の皆さん、県民の皆さんなどにお伝えする機会の提供という形になります。

先月28日に、この特定外来生物であるナガエツルノゲイトウとクビアカツヤカミキリに関する啓発の動画の作成についてご紹介したというふうに思います。

県民の皆さんに対しては、発見されたときに、県などに通報いただくということをお願いしました。

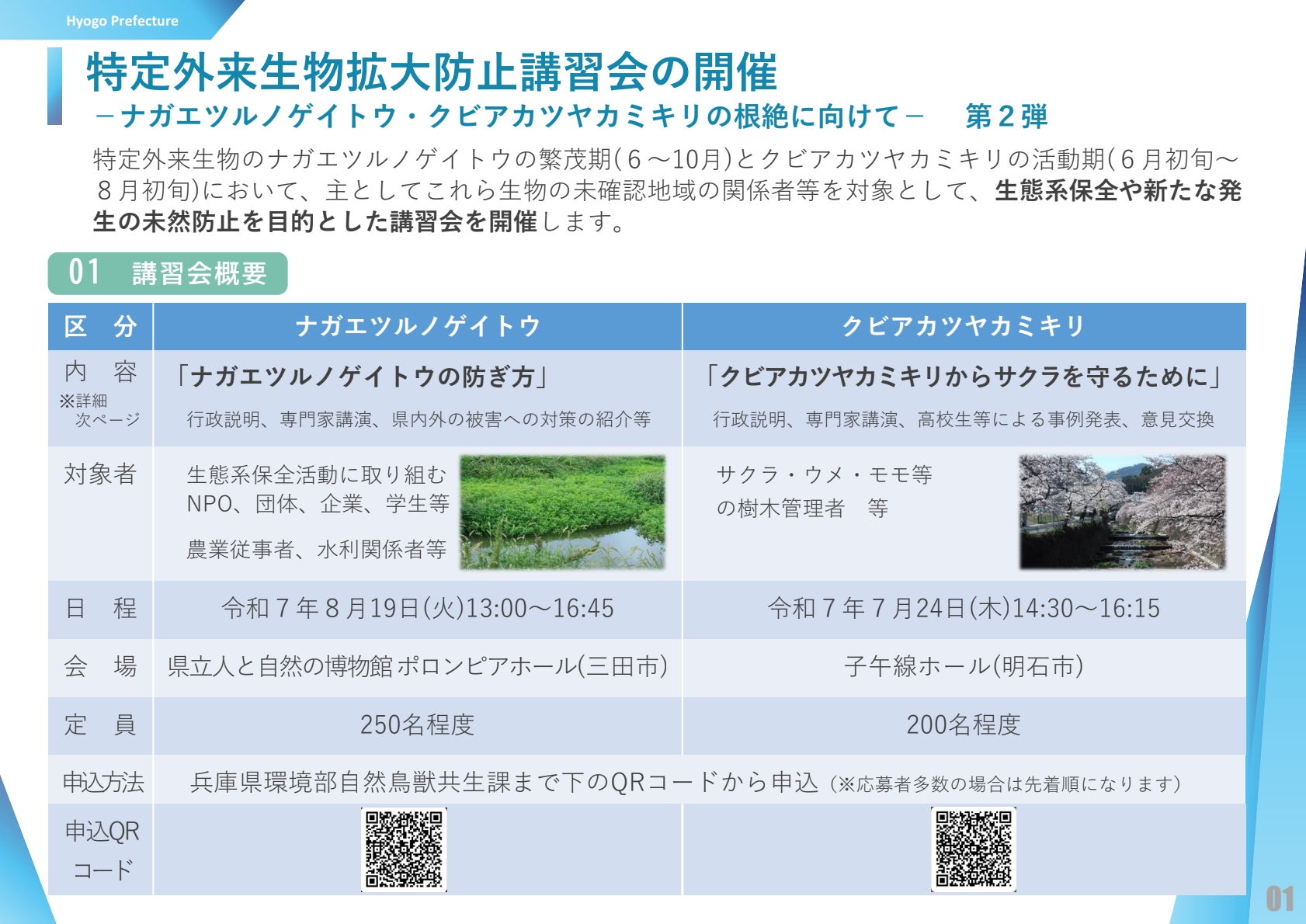

今回はその第2弾として、それぞれの繁茂期、活動期において、県内でこれ以上の被害の拡大というものを防ぐために、これらの生物の未確認地域の関係者などを対象として、生態系の保全や、新たな発生の未然防止を目的とした講習会を開催させていただくということになりました。

詳細は後にお知らせいたしますが、まず左側ですね、ナガエツルノゲイトウにつきましては、生態系の保全活動に取り組んでおられるNPO、それから学生さん、企業、そして農業に従事されている方を対象として、8月19日に、三田の人と自然の博物館で開催をしたいというふうに考えています。

それから右側になりますけれども、クビアカツヤカミキリについては、サクラ、モモ、ウメなど、いわゆるバラ科の樹木管理者等を対象としまして、7月24日に明石市内の方で開催をしたいというふうに考えています。

県の担当者宛にQRコード(QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です)から申し込んでいただくという形になります。

それから、具体的な内容については次のページになりますけども、2ページ目にあります、講習会の内容についてです。

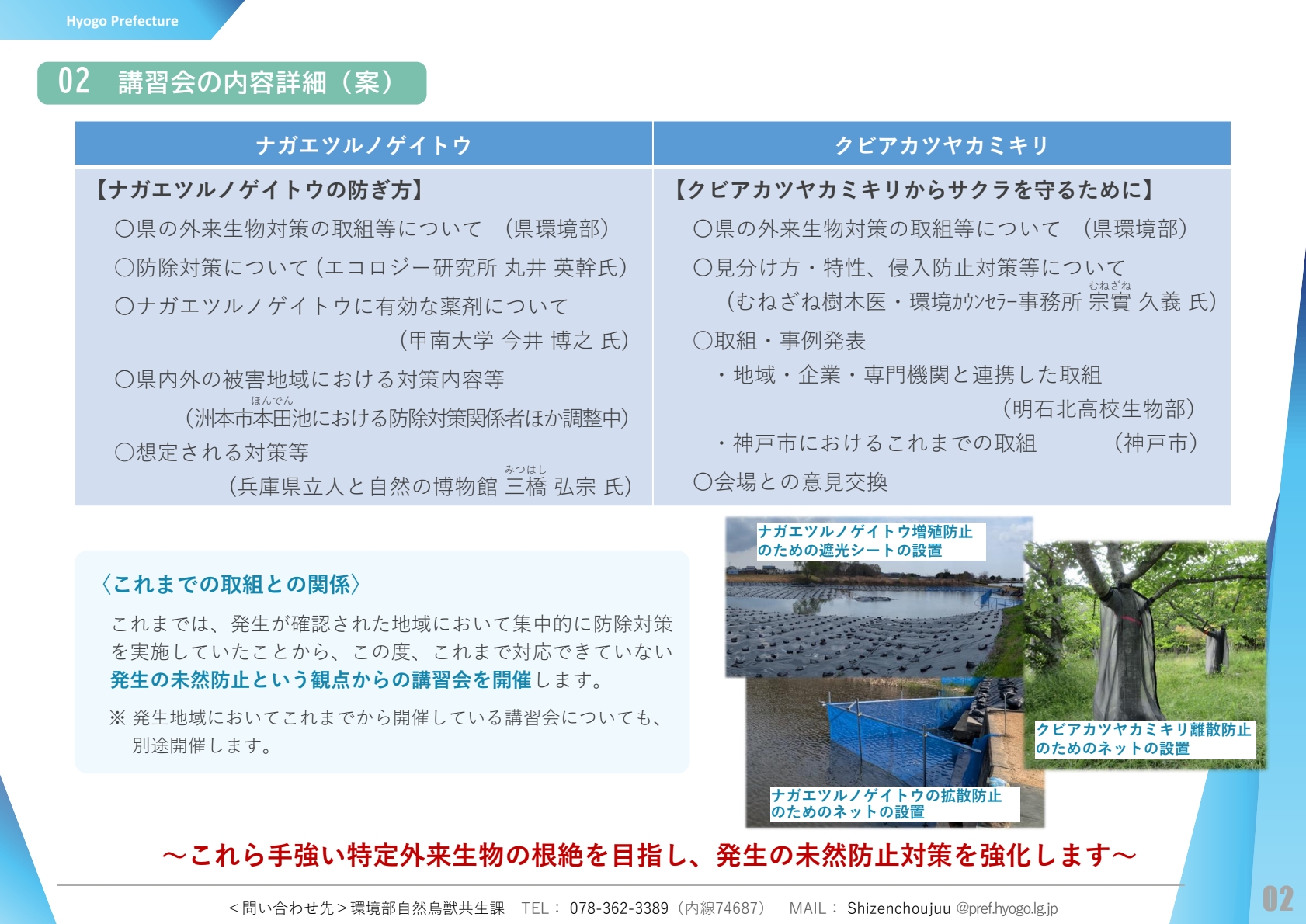

ナガエツルノゲイトウの講習会については、エコロジー研究所というところの丸井様から生態系保全や拡大防止の観点から、どのように防除するのかという対策についてお話をいただきます。

そして、甲南大学の今井教授からは、防除に効果のある薬剤の研究についてご講演いただきたいというふうに考えています。

それから、今ため池で広がりが出ているということが各地で課題になっていますから、そういったため池において、専門家の指導のもと、地元ため池の管理者と関係機関が連携して、防除対策に取り組んでおられます。

これは淡路の中でも洲本市が頑張っていただいておりますので、そういった関係者から対策の内容を発表していただくということを予定しております。

そして最後に、人と自然の博物館の三橋研究員から想定される対策についてご講演をいただくという構成で考えています。

それから、もう一つのクビアカツヤカミキリの方については、これは樹木の関係になりますので、樹木医でおられる宗實さんから、クビアカツヤカミキリの見分け方、そしてどういった特性があるのか、侵入を防止する対策はどのようにするのかということをご講演いただくということを予定しています。

そのあとには、事例発表ということで分布調査、それから近隣の小学校への出前授業もしていただいている明石北高校の生物部の皆さんから、地域や企業そして専門機関が連携した取り組みについてやっていただきます。

そして、防除対策やモニタリングですね、そして通報体制の整備など、積極的に取り組んでおられる神戸市の職員さんからこれまでの取り組みについて発表していただき、そして最後に、講師、事例発表者とそれから会場にこられた方々で意見交換をするということを予定しております。

これまでは、発生が確認された地域において、増殖や拡散などの防止を、地元の市や町などと連携しながら、集中的に防除対策というものを実施してまいりました。

一方で、先日の会見でお伝えしたとおり、これらの2つの外来生物というものの繁殖力はやはりすごく高く、すさまじいものがありますので、一度発生すれば被害の防止は非常に早くということなので、やはりぜひ未然の防止、それから、もし確認された場合には早期の対策が非常に大切だということになります。

そのため、今回まさにこれから活動が活発化するというこのタイミングで対応できていない発生の未然防止という観点から、今回の講習会を開催させていただくということにしました。

ぜひ県民の皆さんには、これらの趣旨をご理解いただきまして、講習会に参加いただきたいというふうに考えております。

また、県民の皆さんにも、新たなこういった特定外来生物の未然防止についてもご協力をお願いしたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします