〈全文〉

「第7期の地域安全まちづくり推進計画の策定」です。

特殊詐欺被害の増加など、近年の犯罪情勢、そして高齢化などによる地域の防犯活動の担い手の減少など、地域安全を取り巻く状況を踏まえまして、今回地域安全まちづくり推進計画を改定し、令和7年度から令和9年度の3年間を計画期間とする第7期計画を策定いたしました。

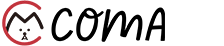

まず1つ目として、全体として、地域安全を取り巻く状況についてです。

県内の刑法犯認知件数は過去最高だった平成14年ですね、これは16万4000件を超えるということになっています。

その後減少を続けておりますが、令和4年ですね、まさにコロナが明けてきたぐらいから、増加に転じ、3年連続で前年比増が続いているという状況になっています。

2つ目として、中でも特殊詐欺被害というものが、被害件数が1445件、被害額が31.9億円と前年よりさらに増加し、過去最悪を更新いたしました。

SNS型の投資ロマンス詐欺の被害件数、被害額も急増しておりまして、こういった詐欺被害への対策が急務というふうになっています。

そして3つ目として、不同意わいせつなどの性犯罪も増加しております。

被害者の年齢・性別の多様化、そして潜在化による被害への対応についても課題になっております。

一方で、高齢化に伴い犯罪防犯グループや地域安全まちづくり推進員が減少傾向であり、担い手の確保や活動をいかに支援するかも課題になります。

そしてSNSを通じて闇バイトに応募した若者が、特殊詐欺や強盗に加担し、凶悪犯罪の加害者になってしまうというケースも増えています。

こうした状況を踏まえまして、県民の皆様が犯罪の被害者にも加害者にもならないよう、地域防犯力を高める取組を進めていくことが重要だというのが大きな考え方になります。

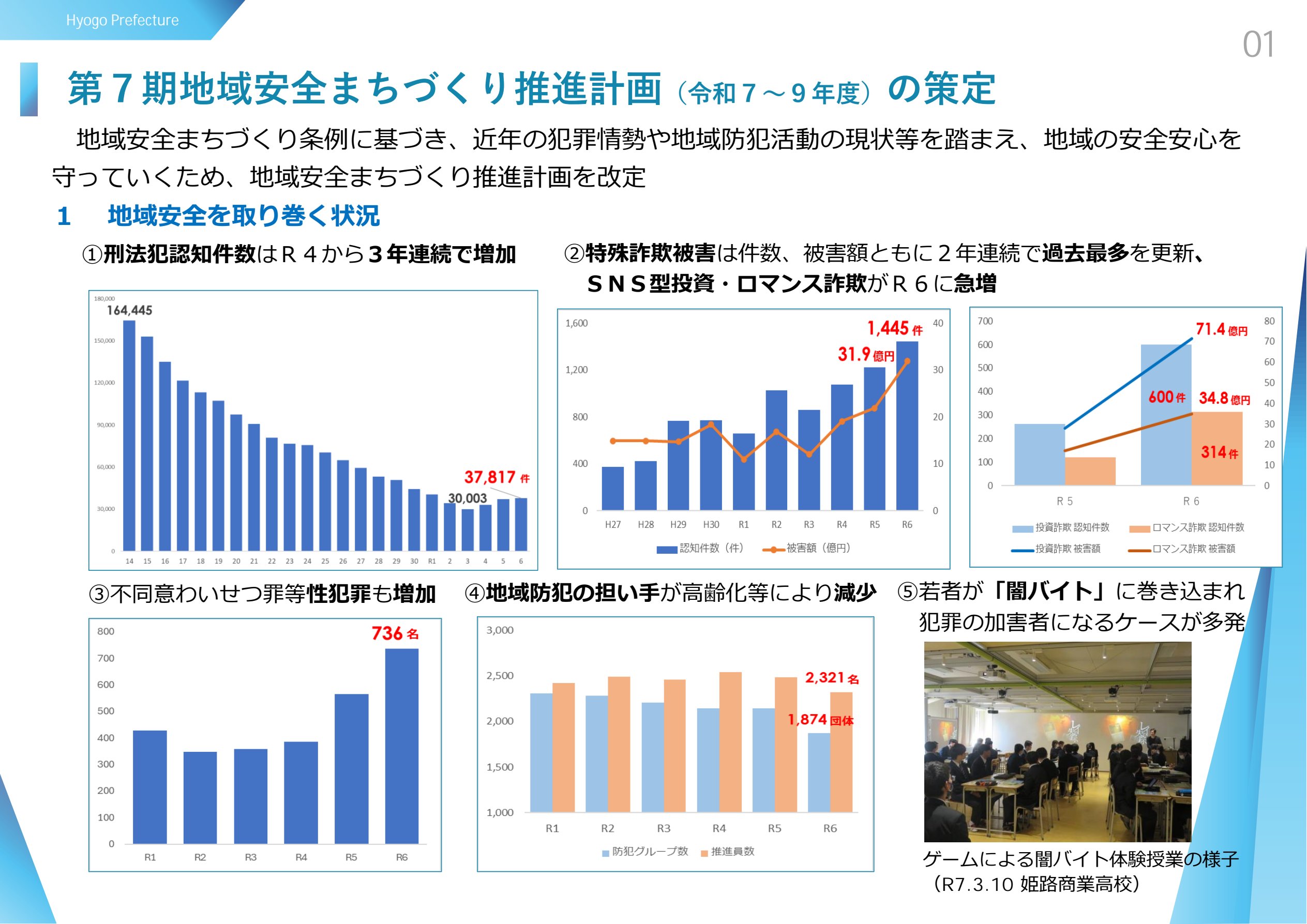

基本的な理念として、計画の基本理念は、県政の柱の1つである「誰も取り残さない安全安心な兵庫」を実現するため、「安全安心に暮らすことができる『誰も取り残さない』持続可能な兵庫の実現」というふうにさせていただきました。

そして、目標としては、最近の犯罪情勢や地域安全を取り巻く状況を踏まえまして、刑法犯の認知件数の増加傾向をできるだけ抑えていきたいというふうに考えています。

また、特殊詐欺やSNS型投資ロマンス詐欺被害の増加も抑えるということ、そして、性犯罪の被害の発生件数も減少させたいというふうに考えています。

子供に対する声かけやつきまとい事案の発生なども減少させると、この4つを目標として掲げさせていただきました。

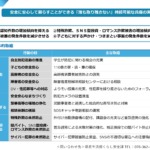

目標の達成に向けた具体的な行動と取り組みになりますけども、3つの行動方針そして11の柱に沿った取組を展開していきたいというふうに考えています。

主な取り組みとして、行動指針の「誰もが安全安心な地域をつくる」では、自主防犯組織の活動の推進として、高齢化を踏まえた将来的な担い手確保として、学生が防犯に関わる機会を充実させる、そして、子供や高齢者、障害者など地域で暮らすあらゆる方の安全安心を守るための取り組みを進めていきたいというふうに考えています。

そして2つ目の「犯罪が発生しない環境整備する」では、三宮や西宮などなど、繁華街における客引き防止対策や、SOSキャッチ電話相談の運営といった相談体制の構築などを通じ、犯罪を未然に防止する取組を進めていきたいというふうに考えています。

「変化する犯罪から身を守る」というのが3つ目のポイントになりますが、特殊詐欺、それから闇バイト、SNS型の投資・ロマンス詐欺など、多様化する犯罪に柔軟かつ適切に対応できるように、新たに今回4月から特殊詐欺等対策課を県民生活部の中に設置をさせていただいて、体制強化を図りました。

今後、普及啓発の徹底とか、あとは外付けの自動録音機の配付、こういったことを通じて、県が警察とも連携しながら対策を強化していきたいというふうに考えています。

犯罪を防ぎ、地域の安全安心を守っていくためには、県や警察など関係機関等の取り組みはもちろん、地域全体として防犯力を底上げしていくということが重要です。

防犯カメラの設置促進や学生ボランティアの活用など、ハード・ソフト両面で対策を講じながら安全安心な地域社会の実現を目指していきたいというふうに考えております。

〈質疑〉

◯サンテレビ

南海トラフ巨大地震の被害想定が先日出ましたけれど、それについてお伺いします。

被害想定を受けてコメントも発表されていましたけれども、受け止めと兵庫県としての、この被害想定を受けての対策とかその辺りをお聞かせください。

◯知事

大変重要なご質問、ご指摘だと思います。

震災から30年という節目に今年はなります。

そんな中で昨年、南海トラフ地震に関する「注意」が初めて発令されたということで、県民の皆さんの関心というものも高まっているという中で、31日に新たな被害想定が発表されました。

今回の被害想定では、人的被害と建物の被害については、建物の耐震化や津波避難の意識等のデータが更新されて、ハード・ソフト面での対応というものが一定反映されたものの、まだ例えば人的被害でいうと、平成24年には5800人だったものが、今回の想定では5200人ということで、減ってはいるものの、この減り幅というのはまだまだ減少幅が若干というふうに留まっているというふうに考えています。

地形データの精度向上で県内の11市において、津波浸水面積が前回想定より拡大しているものの、防潮堤などの構造物について、最新のデータが反映されてはまだないというふうにも報告を受けています。

今回の発表を受けまして今後、県として令和7年度から2年間かけて最新かつ詳細な被害想定の見直しを行い、地域防災計画や南海トラフ地震津波対策アクションプログラムに反映していきたいというふうに考えています。

南海トラフ地震による被害軽減に向けましては、県だけではなくて、これは市や町、それから地域の住民の皆さんのそれぞれの主体が、迅速かつ適切な避難行動に向けた訓練であったり、それから避難生活の環境整備に向けた備蓄物資の増強であったり、そういったことに、しっかりとこれから着実に進んでいくということが大事ですので、今回、能登半島地震を踏まえた検討会についても結果が出ましたけども、そういったところも踏まえながら、防災・減災対策を着実に進めていくことが、兵庫県としての大事なことだというふうに考えています。

◯サンテレビ

2年かけて計画を見直されるということですけれども、今すぐにでも今年とかでやるアクション、耐震だったり津波の呼びかけで被害を大幅に減らせるという指摘もありましたけれども、その辺の直近の動きとかはありますでしょうか。

◯知事

県でも土木部含めて、これまで精力的に対応していただいて、例えば阪神間の防潮堤、高潮被害というものも一定ハード整備も進みましたし、それから淡路についても、福良港の防潮堤の整備などハード面についてこれは県の尽力、それから市町の連携によりまして、すごく進んだ面もあると思います。

今後は、今おっしゃったとおり、ハードだけではなくて、ソフト面での対策というものも大事だと思いますので、これは具体的に言いますと大きな地震が来たときには、沿岸部におられる方はすぐに高台や高いところに逃げていくということが大事だと思いますので、そういった今すぐできることとしては、住民の皆さん、県民の皆さんへの避難の意識啓発というものも、これから強化していくということが大事だというふうに考えています。

◯サンテレビ

今回、災害関連死が初めて試算されましたけれども、避難所の対策、当初予算でもトイレカーだったりという話はありましたけれども、そういうトイレの面であったり、特に夏に起きた場合は熱中症のリスクとかが、体育館とかで避難すればあると思いますけれども、そうなると体育館の空調設備、学校インフラの話の整備とかにもなるかもしれませんけれども、そういった災害関連死対策の面で今、どういったことが進んでいるんでしょうか。

◯知事

大変重要な指摘だと思います。

震災や災害が起こったときに、県民の皆さんの命を守るための対応というものを県がしっかり前に進めていくということが大事。

そういったことも県民の皆さんが大きく期待していただいているところの一つだと思います。

令和7年度には先ほど指摘していただいた予算というものもしっかりこれは県議会にも認めていただきましたので、具体的には避難所の運営のために、これは災害関連死を防いでいくということが大変大事だと思いますので、特にトイレですね、これは我慢をすると体内の循環機能に本当に甚大な影響を及ぼすということですから、トイレカーの設置を県が率先してやっていくと。

おかげさまで市や町の方も、予算上で整備を進めていくということが進んでいますので、県内でも数十台ベースで導入できるというふうに考えています。

もう1点指摘していただいた熱中症対策というのは非常に大事だというふうに思います。

具体的には、市や町が小学校や中学校の体育館にクーラーを設置していくということも大事なポイントです。

もう1点が、県で言いますと県立高校の体育館にクーラーを設置していくということが非常に大事で、これは私が知事になってから場所数を増やしていますので、これは緊急防災減災事業債という有利な起債を活用しながらになりますけども、そういったところの避難所指定されている体育館、県立高校の場所を増やしていくということをしっかりやっていきたいというふうに思います。

あとは、命を守る意味で一番大事なのは病院機能の確保ですので、これは災害拠点病院中心に、スターリンクの導入であったりとか、災害時の通信インフラを途絶させないような取組みをしっかりやっていくということが大事だというふうに考えていますので、そういった取組みをしっかりやっていくことで、大規模災害時の災害関連死を少しでも減らしていくという取組みを、これからも力強く進めていくということをやっていきたいというふうに考えています。